Искусственный интеллект, роботы, боты, голосовые помощники — эти слова сейчас знакомы практически любому жителю планеты Земля. Развитие искусственного интеллекта настолько далеко шагнуло, что уже не кажется фантастикой.

В мире высоких технологий об искусственном интеллекте много пишут, спорят, создают, проводят эксперименты. Есть веская причина для этого интереса со стороны ученых и потребителей — после десятилетий исследований и разработок за последние несколько лет некоторые методы, ранее зарезервированные для научно-фантастических фильмов, постепенно превращаются в научный факт.

Содержание

- Когда возникла идея искусственного интеллекта?

- Игра подражания

- Нейронная сеть

- Беспилотные автомобили

- Итак, перейдем к статистике

- Подведем итоги

Технология ИИ теперь является неотъемлемой частью нашей жизни: он определяет результаты поиска, преобразует наши голоса в значащие инструкции для компьютеров и может даже говорить с нами. Однако в последующие годы искусственный интеллект войдет еще больше в нашу повседневную жизнь.

Как ученым пришла в голову идея создания искусственного интеллекта? Откуда появилась эта мощная новая технология? Как нам удалось так далеко продвинуться в этом вопросе? Давайте попробуем немного разобраться в этих вопросах в данной статье.

Когда возникла идея искусственного интеллекта?

Понятие ИИ не появилось внезапно — это предмет глубоких философских дискуссий, которые сегодня бушуют: может ли машина действительно думать, как человек? Может ли машина быть человеком? Французский физик, математик и философ Рене Декарт — был одним из первых, кого интересовали эти проблемы, а в 1637 году в своей книге «Дискурс о методе» он размышляет касательно этих вопросов. Декарт фактически обобщает некоторые ключевые моменты и проблемы, которые необходимо преодолеть технологиям. Он заявляет, что «если бы были машины, которые имели сходство с нашими телами и подражали нашим действиям, как можно ближе ко всем практическим целям, мы должны были бы иметь два очень определенных способа признать, что они не настоящие люди». Далее он объясняет, что, по его мнению, машины никогда не смогут использовать слова или осмысленно излагать свое мнение, так как «не исключено, что такая машина должна создавать разные варианты слов, чтобы дать адекватно осмысленный ответ на все, о чем говорится в ее присутствии, пусть даже бессвязно выражая свои мысли».

Затем он продолжает описывать большую проблему, с которой столкнется человечество, так как создавая искусственный интеллект, мы должны понимать, что машина определенно не является человеком. «Хотя некоторые машины могут что-то делать, как мы, люди, или, может быть, даже лучше, они неизбежно потерпят неудачу в других вещах, показывая, что они действуют не по пониманию, а только из-за наличия механизмов управления».

Затем он продолжает описывать большую проблему, с которой столкнется человечество, так как создавая искусственный интеллект, мы должны понимать, что машина определенно не является человеком. «Хотя некоторые машины могут что-то делать, как мы, люди, или, может быть, даже лучше, они неизбежно потерпят неудачу в других вещах, показывая, что они действуют не по пониманию, а только из-за наличия механизмов управления».

Игра подражания

Второй главный философский критерий был предоставлен пионером в области информатики Аланом Тьюрингом. В 1950 году он впервые описал то, что стало известно, как «Тест Тьюринга», и то, что он называет «Game of Imitation» — тест для проверки того, имеет ли компьютер значение в человеческом смысле этого слова.

Тест довольно прост и протекает следующим образом: судья (человек) обменивается сообщениями на понятном языке (естественном, человеческом языке) с двумя собеседниками. Один из них — машина, а другой — человек. Может ли машина ввести в заблуждение судью, чтобы он подумал, что он мужчина? Мероприятие считается началом нового времени в исследованиях по искусственному интеллекту.

Тест довольно прост и протекает следующим образом: судья (человек) обменивается сообщениями на понятном языке (естественном, человеческом языке) с двумя собеседниками. Один из них — машина, а другой — человек. Может ли машина ввести в заблуждение судью, чтобы он подумал, что он мужчина? Мероприятие считается началом нового времени в исследованиях по искусственному интеллекту.

В то же время Тьюринг попытался смело предсказать будущее вычислений. Он считал, что к концу 20-го века тест будет пройден, так как человечеству удастся создать уникальный компьютер, который легко пройдет тест. Тем самым не оставив шансов сомневаться человеку в том, что искусственный интеллект понимает и мыслит не хуже его, а, возможно, будет и превосходить.

Но мы-то знаем, что известный ученый немного ошибся, так как искусственный интеллект в начале 2000-х находился на зачаточном уровне.

Нейронная сеть

Нейронная сеть — это причудливое имя, которое ученые дают своим пробам и ошибкам, ключевое понятие, отменяющее современный искусственный интеллект. По сути, когда дело доходит до обучения искусственного интеллекта, лучший способ сделать это — угадать систему, получить обратную связь и угадать еще раз, постоянно меняя вероятности того, что она вернется к правильному ответу.

Первая нейронная сеть была создана в 1951 году Марвином Мински и Дином Эдмондом и называлась «SNARC». Это был стохастический нейронный аналоговый усилительный компьютер, в котором не было микрочипов и транзисторов, а были вакуумные трубки, двигатели и муфты.

Первая нейронная сеть была создана в 1951 году Марвином Мински и Дином Эдмондом и называлась «SNARC». Это был стохастический нейронный аналоговый усилительный компьютер, в котором не было микрочипов и транзисторов, а были вакуумные трубки, двигатели и муфты.

В чем состояла задача этой нейронной машины? Она должна была помочь виртуальной крысе пройти по запутанному лабиринту. Система отправляла инструкции для навигации. Каждый раз, когда последствия ее действий будут возвращены в систему, вакуумные трубки сохраняли информацию о прохождении маршрута. Это означало, что машина смогла научиться и вычислить вероятности, что привело к большему шансу пройти через лабиринт.

Результаты работы двух ученых не только способствуют развитию искусственного интеллекта, но и влияют на принципы построения современных компьютеров и программного обеспечения. Их разработка, по сути, является очень простой версией того же процесса, который Google использует сегодня для идентификации объектов на фотографиях.

Беспилотные автомобили

Когда идет речь о беспилотных автомобилях, то в первую очередь мы вспоминаем о чем-то вроде проекта Google Waymo. Но в 1995 году немецкой компании Mercedes-Benz удалось запустить модифицированный автомобиль S-класса в основном автономно из Мюнхена в Копенгаген.

Автомобиль преодолел 1043 мили без участия человека, а его скорость превышала 115 миль в час. Все действо было очень похоже на то, как преодолевают такие расстояния современные беспилотные автомобили, так как авто немецкого концерна самостоятельно прокладывало маршрут, совершало обгон и соблюдало правила дорожного движения. Это путешествие стало возможным благодаря самому современному на то время компьютеру. Когда речь заходит о параллельных вычислениях, это означает, что он может очень быстро обрабатывать данные. Такие вычисления очень важны для беспилотных автомобилей.

Автомобиль преодолел 1043 мили без участия человека, а его скорость превышала 115 миль в час. Все действо было очень похоже на то, как преодолевают такие расстояния современные беспилотные автомобили, так как авто немецкого концерна самостоятельно прокладывало маршрут, совершало обгон и соблюдало правила дорожного движения. Это путешествие стало возможным благодаря самому современному на то время компьютеру. Когда речь заходит о параллельных вычислениях, это означает, что он может очень быстро обрабатывать данные. Такие вычисления очень важны для беспилотных автомобилей.

Итак, перейдем к статистике

Хотя нейронные сети существовали, как концепция, только в конце 1980-х годов ученые думали, что они могут воспользоваться технологией, чтобы научить мужчин думать. Это был большой прорыв, поскольку эта концепция лежит в основе удивительных вещей, которые ИИ может сделать сегодня.

Deep Blue победил Гарри Каспарова

11 мая 1997 года проводится самый известный шахматный матч всех времен и народов. Он проходит между чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и суперкомпьютером IBM Deep Blue. На самом деле это уже был матч — реванш, так как в 1996 году Каспаров сумел победить Deep Blue. Только в 1997 году машины одержали верх, выиграв две из шести игр подряд и еще в трех партиях сыграв вничью. Но это был первый случай, когда компьютер побеждает чемпиона мира по шахматам в очной встрече.

Однако разум Deep Blue немного противоречив и иллюзорен, так как IBM полагает, что машина не использует искусственную подготовку и «грубую силу». Она лишь обрабатывает тысячи ходов каждую секунду, и каждый раз, когда Каспаров перемещает фигуру, компьютер перемещает свои фигуры в соответствии с тем, как реагировали другие мастера в таких ситуациях. Однако, несмотря на такой подход Deep Blue, этот шахматный матч является важным событием.

Голосовые помощники

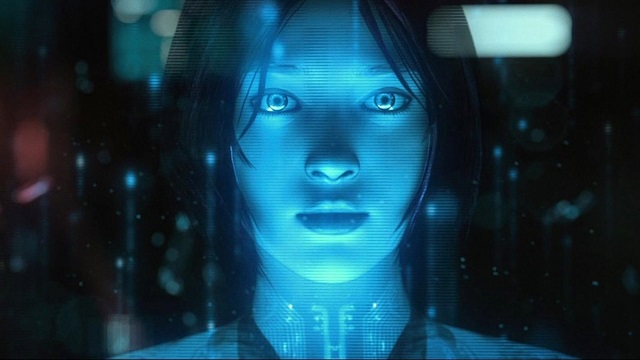

Обработка естественного языка уже давно является святым граалем искусственного интеллекта. Он будет имеет решающее значение, если мы когда-либо создадим мир, в котором будут существовать человекоподобные роботы. Тогда эпизоды из фильма Звездный путь (Star Trek) уже не будут нам казаться фантастикой.

Сегодня мы воспринимаем голосовых помощников, таких как Siri, Cortana и Alexa, как должное. Но, если вернемся всего на несколько лет назад и вспомним, как трудно было взаимодействовать с нашими устройствами, мы можем легко оценить прогресс, достигнутый в этой области.

Сегодня мы воспринимаем голосовых помощников, таких как Siri, Cortana и Alexa, как должное. Но, если вернемся всего на несколько лет назад и вспомним, как трудно было взаимодействовать с нашими устройствами, мы можем легко оценить прогресс, достигнутый в этой области.

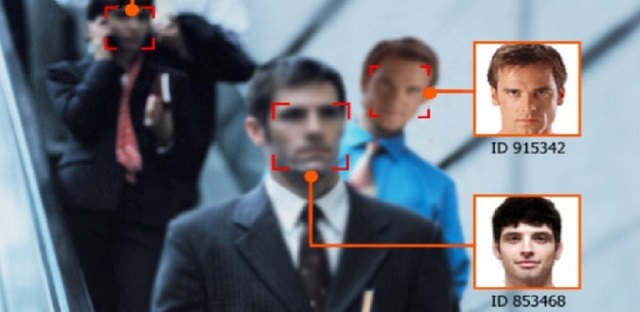

Распознавание изображений

Как распознать голос, изображение — еще одна большая проблема, которую ИИ помогает преодолеть. В 2015 году исследователи впервые пришли к выводу, что машины, в том числе две конкурирующие системы от Google и Microsoft, лучше идентифицируют объекты на изображениях, чем люди, в более чем 1000 категориях.

Данные системы «глубокого обучения» успешно превзошли решение ImageNet Challenge, своеобразный аналог «Теста Тюринга», но для распознавания изображений. Их успехи будут иметь фундаментальное значение, если распознавание изображений когда-либо будет расширяться за пределы человеческих способностей.

Данные системы «глубокого обучения» успешно превзошли решение ImageNet Challenge, своеобразный аналог «Теста Тюринга», но для распознавания изображений. Их успехи будут иметь фундаментальное значение, если распознавание изображений когда-либо будет расширяться за пределы человеческих способностей.

Приложения для распознавания изображений, конечно же, многочисленны, но одно из них выделяется. Им компания Google любит хвастаться, когда продвигает свою платформу для обучения машин TensorFlow, способную сортировать огурцы. Проще говоря, фермерам не придется нанимать рабочих для уборки урожая, так как машины сумеют самостоятельно справится не только с уборкой огурцов, но и с их сортировкой.

Графические процессоры делают ИИ экономически выгодным

В начале 21-го века ученые обнаружили, что графические процессоры, предназначенные для 3D-графики и игр, в 20-50 раз лучше для глубоких компьютерных вычислений, чем традиционные процессоры. И как только люди это осознали, количество доступных вычислительных мощностей значительно возросло, что открыло новые возможности для искусственного интеллекта. Так что спасибо, геймеры. Ваши родители и супруги могут не оценить, что вы тратите столько времени на видео игры, но ученые-исследователи будут вам премного благодарны.

Так что спасибо, геймеры. Ваши родители и супруги могут не оценить, что вы тратите столько времени на видео игры, но ученые-исследователи будут вам премного благодарны.

AlphaGo и AlphaGoZero захватывают всё

В марте 2016 года был достигнут еще один краеугольный камень ИИ, поскольку программное обеспечение Google AlphaGo победило Ли Седола, лучшего игрока в Go.

Игра в Go очень сложная, сложнее, чем шахматы. Но AlphaGo сумел самостоятельно обучиться игре, используя те же методы, которые можно было бы использовать, изучая другие игры. При этом, играя против других людей и в основном против самого себя. Единственная цель, которую он поставил перед собой — выиграть игру. И Google AlphaGo это удалось: он выиграл четыре из пяти матчей, по сообщениям, используя 1920 процессоров и 280 GPU.

Игра в Go очень сложная, сложнее, чем шахматы. Но AlphaGo сумел самостоятельно обучиться игре, используя те же методы, которые можно было бы использовать, изучая другие игры. При этом, играя против других людей и в основном против самого себя. Единственная цель, которую он поставил перед собой — выиграть игру. И Google AlphaGo это удалось: он выиграл четыре из пяти матчей, по сообщениям, используя 1920 процессоров и 280 GPU.

Кто захочет обучать машину после того, как она смогла научить себя сама? Это действительно очередной прорыв в искусственном интеллекте.

Подведём итоги

Разработки в области изучения и обучения искусственного интеллекта сумели увлечь многих ученых и исследователей. Уверен, что в ближайшие годы мы еще много услышим об успехах в таких опытах. Но самое главное, чтобы искусственный интеллект стал для человека другом, помощником, а не врагом. Иначе нас точно ждёт восстание машин.